APOLOGIA

DELL'INGANNO

Il concetto di “sospensione dell’incredulità” sottintende l’implicito accordo che, nella cornice di un’opera di fantasia, viene stipulato fra autore e fruitore perché elementi platealmente implausibili mantengano una sembianza di credibilità. A oltre due secoli dalla coniatura formale della locuzione, attribuita al poeta e filosofo Samuel Taylor Coleridge, questa intesa continua a essere uno dei requisiti fondamentali per l’immersione in opere multimediali che, in un modo o nell’altro, deviano dai canoni della realtà. L’essenziale è che l’ensemble mantenga una certa coerenza interna, e che la natura della finzione non trascenda bruscamente la soglia liminale, arrivando a spezzare l’incanto. Il “patto” ravvisato da Coleridge presuppone insomma che l’inganno possa essere un dispositivo prezioso per un qualsiasi costrutto creativo, a condizione che questo aggiunga valore all’esperienza offerta al pubblico. Una fondamentale clausola che può essere facilmente svincolata dal concetto di “sospensione dell’incredulità”, nel caso cui un’opera sia valorizzata da menzogne di cui il fruitore non ha alcuna contezza preventiva.

D’altronde, nel mondo dei videogiochi, abbiamo più volte assistito ad articolati esercizi di raggiro e depistaggio, tali da sovvertire le aspettative degli utenti per condurli verso orizzonti tanto inattesi quanto memorabili, talvolta latori di profonde verità. Ci sono dunque casi in cui mentire al giocatore non comporta la frattura del vincolo fiduciario stretto con l’autore, ma l’esatto opposto.

La menzogna come dispositivo narrativo

Piuttosto che enumerare alla rinfusa i casi in cui la menzogna si è rivelata uno straordinario strumento espressivo, è meglio seguire il percorso ascendente che dal nucleo diegetico di un titolo conduce oltre i margini dell’offerta ludica, procedendo di tappa in tappa a mo’ di viaggio dantesco. Il punto di partenza del nostro pellegrinaggio è un mausoleo del minarchismo travestito da utopia sottomarina, quella Rapture che rappresenta tanto la magnum opus del fittizio Andrew Ryan quanto l’apice curricolare di Ken Levine. La sequenza introduttiva del gioco mostra l’infausto approdo del protagonista Jack alle porte della megalopoli, per poi delineare il suo incidentale coinvolgimento nei conflitti che hanno sentenziato il tracollo della società iperindividualista costruita da Ryan, ben presto identificato come il principale antagonista. Per gran parte della campagna, l’assonanza fra personaggio e giocatore fa sì che quest’ultimo, entro precisi limiti strutturali, sia convinto di impugnare le redini della progressione, di essere il motore degli eventi a schermo.

Questo fino a quando l’illusione viene infine spezzata: Jack è stato programmato per eseguire gli ordini di chiunque pronunci le parole “per cortesia”, e non è altro che un burattino al servizio delle macchinazioni di Frank Fountaine, l’arcinemesi di Ryan. Al netto del suo rimarchevole impatto sull’efficacia del racconto, non si tratta di un semplice twist narrativo, ma di una rivelazione che mette a nudo una verità celata in bella vista: a sorreggere l’inganno è in primis l’alfabetizzazione dei giocatori, abituati a seguire senza tentennamenti una rotta accuratamente tracciata dagli sviluppatori, a confondere la discrezionalità situazionale con una reale autonomia. Bioshock permette agli utenti di sbirciare dietro il sipario del game design, per rendersi conto che la vera bugia non è la manipolazione di Fountaine ma la sostanza dell’esperienza di gioco.

Su queste note, muovendo un passo verso una dimensione più strutturale della menzogna, è d’uopo citare un grande “dimenticato” del mondo videoludico, ovvero Spec Ops: The Line. Gli scarsi risultati commerciali registrati dal titolo di Yager Development sono in parte riconducibili agli sforzi profusi per preservare l’artificio al centro della produzione, inizialmente presentata come un classico shooter a sfondo guerresco in un periodo di grande fermento per genere e tema. In prima battuta, l’ordalia del capitano Martin Walker non sembra discostarsi dalle coordinate tipiche dei congeneri, sia in termini di impronta narrativa che di assetto ludico, e l’illusione permane per diverse ore lungo un tracciato che – come da programma – vede un graduale aumento della scala del conflitto, di pari passo con la letalità dell’arsenale a disposizione dei “buoni”. Malgrado la violenza a schermo, la familiarità della progressione e della messa in scena risultano quindi rassicuranti, mentre le scelte presentate alla platea sembrano indicare precisi risvolti etici: tutti paradigmi che Spec Ops: The Line punta a sovvertire.

Le orrifiche rivelazioni poste al centro del racconto espongono una duplice realtà: Walker non è affatto un eroe e la retorica militarista di molti videogiochi è semplicemente esecrabile. La follia omicida del capitano – che si rivela essere l’allucinato antagonista della storia - distorce le percezioni dell’utente al fine di ristabilire un’evidenza inoppugnabile: la guerra non è un gioco né una sequela di gesta memorabili, ma un disumano coacervo di atrocità. Yager Development tesse insomma una rete di bugie per districarne un’altra ben più radicata, offrendo ai giocatori un prezioso invito alla riflessione.

Inganni di sistema

Vista la natura interattiva del medium, non stupisce come il concetto di scelta sia spesso il perno dei “raggiri didattici” orditi dai team di sviluppo, e The Stanley Parable è probabilmente uno fra gli esempi più brillanti di questo filone. Nell’opera di Davey Wreden la menzogna non è un semplice dispositivo ludico o narrativo, ma costituisce il tessuto connettivo che tiene assieme ogni propaggine strutturale dell’esperienza, dando vita a una sagace decostruzione satirica del medium. Senza troppi preamboli, il gioco ci cala nei panni di un comune impiegato rimasto misteriosamente isolato negli uffici della propria azienda. A commentare le azioni del giocatore\personaggio c’è l’onnipresente “Narratore”, una figura disincarnata pronta a fornire una lunga serie di indicazioni per guidare Stanley verso una risoluzione quantomai evanescente, che sbeffeggia apertamente la nozione di “libertà” nel contesto di un videogioco.

Il dileggio si fa più sottile optando per un rifiuto più o meno tenace delle istruzioni impartite dalla voce narrante, che mente anche quando sembra osteggiare l’atto di reclamare una propria indipendenza decisionale: tutte le possibili scelte si muovono entro i limiti di una gabbia sistemica ineludibile, che al massimo concede un abbaglio di autodeterminazione. Malgrado la patina di significanza, la vacuità dei molteplici finali contribuisce a consolidare un semplice assioma nucleare: l’arbitrio di un giocatore è sempre subordinato al controllo dello sviluppatore, e anche la disobbedienza è una deviazione predeterminata. L’unico modo per affrancarsi da questo stato di fatto è smettere di giocare, per quanto The Stanley Parable non manchi di estendere oltre i confini del digitale la portata delle sue cogitazioni. Oltre a rievocare il secolare attrito fra libero arbitrio e determinismo, lo scenario di questa parabola lancia strali ai dogmi del capitalismo e all’arbitrarietà del burocratismo, creando echi forse lontani dal cuore concettuale della produzione, ma comunque ben udibili.

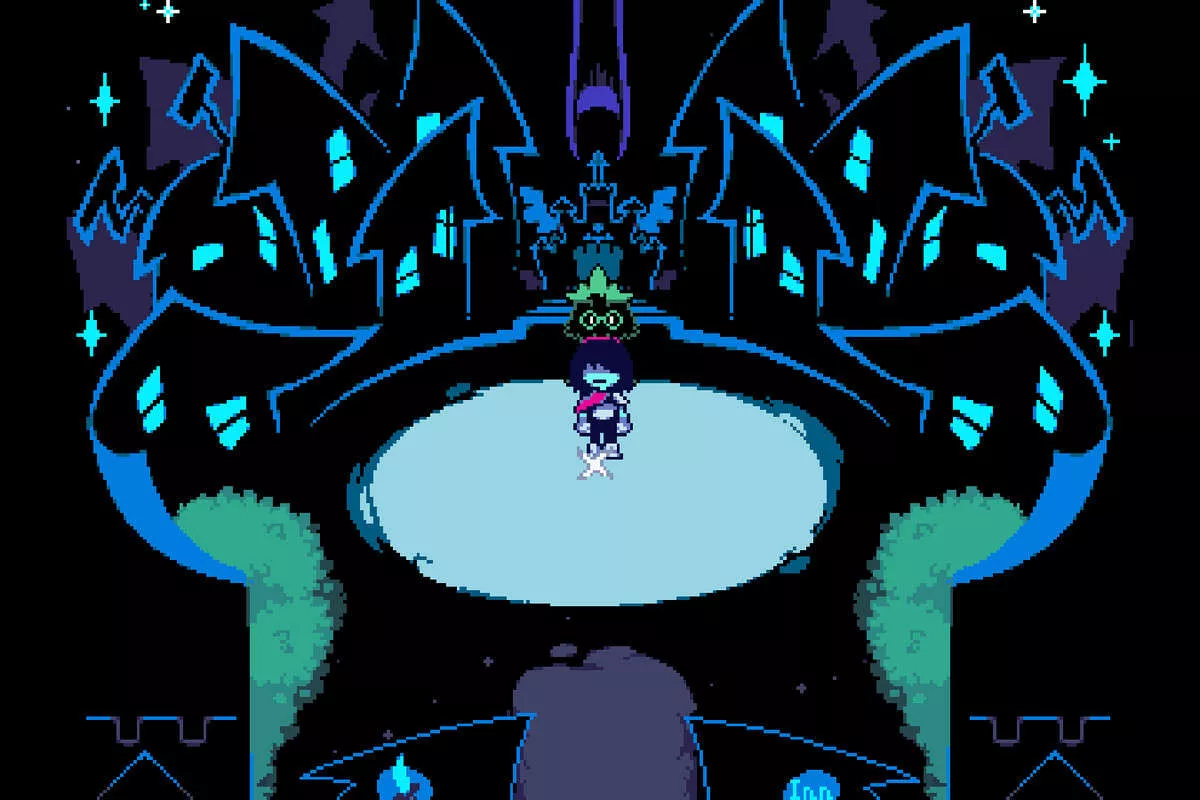

Parlando di menzogna elevata a norma di sistema, è impossibile non citare Toby Fox e i suoi lavori, visto che sia Undertale che Deltarune sono imperniati su prassi a dir poco capziose. Ambo i giochi stabiliscono regole e adottano convenzioni atte a rendere l’esperienza facilmente leggibile e relativamente confortevole, salvo poi riscrivere più o meno vistosamente i propri precetti per sovvertire le sicurezze degli utenti e mettere in discussione il loro ruolo. In Undertale perfino le meccaniche di salvataggio, caricamento e reset sono frutto di una consapevole sofisticazione del linguaggio mediale, e diventano dispositivi metaludici che spingono i giocatori a fare i conti con le proprie azioni e motivazioni. Alcune conseguenze, al pari delle memorie dei personaggi, non possono infatti essere cancellate sfruttando i succitati meccanismi, e questo concorre – assieme alla narrazione e a tutti gli altri sistemi ludici – al conseguimento di due obiettivi: demarcare i confini fra personaggio e giocatore, e rendere quest’ultimo il vero fulcro dell’esperienza, nonché l’inedito bersaglio di un giudizio morale.

Per certi versi Undertale ha mire agli antipodi rispetto a The Stanley Parable: se il secondo mette in ridicolo le convenzioni videoludiche per svelare la natura illusoria della scelta, il primo le manipola per aggiungere spessore alle azioni dell’utente, suscitando dilemmi etici che trascendono i bordi dello schermo. Sfruttando espedienti non sempre sovrapponibili ma comunque affini a quelli di Undertale, anche Deltarune offre diversi spunti di riflessione sulle consuetudini e sul ruolo dei giocatori nel contesto di un mondo simulato, concentrandosi però su temi quali l’autodeterminazione e l’escapismo, di nuovo utilizzando l’inganno come un efficace catalizzatore. Vi basti considerare che il titolo si apre con una dichiarazione d’intenti tanto netta quanto fuorviante: “le tue scelte non contano”. Non vi fidate.

Comunicazione manipolatoria

L’ultima tappa del nostro viaggio fra le nebbie della mendacia videoludica si colloca al di là del limitare di contenuto e struttura, nel mondo della comunicazione videoludica. Se venire a patti con l’idea che un gioco possa mentire “a fin di bene” non richiede chissà quale sforzo, mi rendo conto che questo nuovo fronte si estende su un terreno decisamente accidentato e scivoloso. Sì, la comunicazione di un’etichetta deve essere il più possibile trasparente e puntuale, ma ci sono casi limite in cui omissioni e depistaggi possono rendere davvero straordinario l’approdo in un mondo poligonale, a patto ovviamente che la qualità del gioco compensi appieno tali “peccatucci”. Partendo da questi presupposti, sono certo che avrete già presagito l’identità del prossimo bugiardo eccellente, ovvero sua maestà Hideo Kojima. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, il game designer giapponese ha fatto più volte sfoggio delle sue facoltà manipolatorie, orchestrando trappoloni di ineguagliabile eleganza. Il più clamoroso resta tuttora quello imbastito a partire dalla primavera del 2000, quando sul palco dell’E3 fece capolino Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: un trailer lungo ben nove minuti che delineava l’apparato ludonarrativo attorno alla figura di Solid Snake, di nuovo al centro dell’inquadratura dopo i fatti di Shadow Moses. A quasi un anno da quel primo assaggio, una mirabolante demo del gioco fu inserita nella confezione del primo Zone of the Enders, contribuendo non poco al successo commerciale della produzione e ribadendo ancora una volta la centralità di Solid Snake. Peccato che il Mercenario Leggendario non sia affatto il protagonista di Metal Gear Solid 2, come d’altronde avrebbero scoperto qualche mese più tardi i giocatori di tutto il mondo, in un tripudio di polemiche e moti di sbigottimento.

Oggi come allora, possiamo concordare sul fatto che Raiden non sia esattamente un sostituto ideale per il laconico Snake, ma questo non altera di una virgola una comune consapevolezza: MGS2 è stato un sequel a dir poco eccezionale, reso speciale anche da quell’indimenticabile stunt. Il sotterfugio concertato da Hideo Kojima non aveva solo lo scopo di sorprendere la platea e sovvertirne le aspettative, ma era il frutto di una precisa presa di posizione: in quanto creatore dell’opera, Kojima rivendicava il diritto di farne ciò che voleva, di anteporre la sua libertà autoriale alle pretese del pubblico, con tutti i rischi del caso. Una lezione che, in tutta onestà, credo andrebbe impartita più spesso.

Onde evitare di trasformare questa sezione in una monografia sulle trovate di Hideo Kojima, che nel corso degli anni non ha lesinato bis e tris, penso sia ragionevole citare anche il più recente – e indubbiamente controverso – lancio di The Last of Us Parte II. Vista la portata del dirompente colpo di scena collocato a meno di due ore dall’inizio dell’avventura, non è certo arduo capire perché Naughty Dog abbia accuratamente manipolato trailer e comunicazione ufficiale, foraggiando la convinzione che Joel avrebbe continuato a essere uno dei protagonisti del franchise. Quale che sia il vostro orientamento critico nei confronti di questo secondo capitolo, accompagnato da un’ampia gamma di polemiche a diversi gradi di assennatezza, è però innegabile come l’inganno di Druckmann e compagnia sia riuscito a tutelare la magnitudo di una svolta narrativa tanto scioccante quanto memorabile, che di fatto diventa l’innesco di un racconto potentissimo, una profonda e straziante riflessione sulla velenosa ciclicità della vendetta.

Rimesso nel cassetto questo indelebile trauma, credo sia giusto chiudere questa apologia della menzogna ribadendo la considerazione già tratteggiata in apertura: nella cornice di un medium che sfrutta la finzione per suscitare emozioni reali, dal semplice divertimento a turbamenti ben più gravosi, la menzogna può agilmente diventare uno strumento epistemico, un mezzo per raggiungere la verità.

Pubblicato il: 21/01/2026

FinalRound diventa anche rivista cartacea! Clicca per ordinare la tua copia o per abbonarti

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128