HIC SUNT LEONES

L'EVOLUZIONE DEGLI OPEN WORLD ATTRAVERSO MAPPE E SGUARDI

L'inizio e la fine del viaggio

L’esplorazione di più o meno ogni open world può essere considerata ragionando sul suo punto di inizio e sulla sua conclusione. E, per entrambi, c’è una citazione letteraria che ben rappresenta quel momento. Per l’inizio dell’avventura è un passaggio del celebre Cuore di tenebra di Conrad, in cui il protagonista Marlow racconta della sua passione infantile per le carte geografiche:

«Ora, quando ero bambino avevo una passione per le carte geografiche. Stavo ore a guardare il Sud America, l’Africa o l’Australia, e mi perdevo nelle glorie dell’esplorazione. Allora c’erano parecchi spazi vuoti sulla terra, e quando ne trovavo uno che mi sembrava particolarmente invitante sulla carta (ma lo sembravano tutti) ci mettevo il dito sopra e dicevo: “Quando sarò grande andrò là”. Ricordo che il Polo Nord era uno di quei posti» (Conrad 2000, p. 17).

In quel «andrò là», con il dito puntato sugli spazi vuoti, c’è tutto il senso di esplorazione alla base di un open world. C’è la sua promessa esplorativa. Quel videogioco ci offre la raggiungibilità dell’orizzonte. Ciò che è cambiato, nel corso del tempo, è il modo con cui questa promessa è stata posta ai giocatori, come avremo modo di vedere tra poco. È uno degli elementi che meglio aiuta a riassumere la storia di questo gruppo di prodotti videoludici.

Al fianco dell’inizio c’è sempre anche una fine. E in questo caso la situazione è perfettamente descritta nelle parole di Alessandro Magno in Alexandros, uno dei Poemi Conviviali di Giovanni Pascoli. Il grande condottiero, giunto alla fine del mondo, rimpiange l’inizio del suo viaggio. Davanti a lui c’è solo «l’ultimo fiume Oceano senz’onda», non può andare oltre. Era tutto molto più bello quando, durante il viaggio, aveva sempre davanti a sé un fiume, una montagna o una foresta da superare:

Fiumane che passai! voi la foresta

immota nella chiara acqua portate,

portate il cupo mormorìo, che resta.

Montagne che varcai! dopo varcate,

sì grande spazio di su voi non pare,

che maggior prima non lo invidïate.

Azzurri, come il cielo, come il mare,

o monti! o fiumi! era miglior pensiero

ristare, non guardare oltre, sognare:

il sogno è l’infinita ombra del Vero.

Oh! più felice, quanto più cammino

m’era d’innanzi; quanto più cimenti,

quanto più dubbi, quanto più destino!

(Alexandros, vv. 11-23)

Come dice Alessandro, «il sogno è l’infinita ombra del Vero». Quando immaginiamo le terre da esplorare, esse offrono un infinito spettro di possibilità differenti. Per cui, all’inizio di un’avventura in un open world, siamo elettrizzati dalla vastità del mondo e dalla varietà di ambienti e sorprese che ci aspettiamo di trovare al suo interno. Nel tempo, questi videogiochi hanno perfezionato diverse tecniche utili a fissare fin da subito e a mantenere nel tempo questa curiosità esplorativa. Tuttavia, in una sorta di paradosso insolvibile, più è grande il desiderio di esplorare e prima si raggiungono i confini di quel mondo, lo si visita nella sua interezza. Se ne scopre la finitudine. A meno che non sia un mondo infinito generato proceduralmente, ma anch’esso ha i suoi problemi. In tutti gli altri casi, davanti al nostro avatar non c’è necessariamente «l’ultimo fiume Oceano senz’onda» (per quanto mari e oceani siano spesso usati per delimitare i confini del mondo), ma qualcosa ci impedisce di andare oltre.

In mezzo a tutto questo processo si colloca la mappa del mondo. Una mappa che è spesso visibile e consultabile, ma che appare comunque sempre immaginata a monte. Le mappe si sono evolute di pari passo con i mondi degli open world, per facilitarne l’esplorazione, per fornire suggerimenti o per altri scopi ancora.

C’è peraltro anche un’ulteriore ragione per cui bisogna sottolineare l’importanza delle mappe. Molti dei videogiochi che appartengono alla “preistoria” degli open world hanno un’ambientazione fantasy e traggono – direttamente o indirettamente – ispirazione dalle opere letterarie del genere. Opere in cui la mappa è una componente fondamentale – soprattutto per via dell’impatto delle opere di J.R.R. Tolkien – e che è stata studiata in dettaglio (Ekman, 2013). Le stesse mappe dei videogiochi sono state al centro di alcune interessanti analisi (come Attademo, 2021). Ecco perché ripercorreremo la storia degli open world con un occhio di riguardo sulle loro mappe, al fianco delle tecniche impiegate per accrescere il desiderio di esplorare quei mondi.

Come ogni articolo che va a sintetizzare la storia evolutiva di un raggruppamento di videogiochi, questo testo è ovviamente frutto di una selezione, per cui alcuni dei videogiochi citati sono presi come esempi di categorie più ampie e alcuni “illustri assenti” non sono citati per questa semplice ragione: sono rappresentati da altri titoli che hanno seguito un approccio molto simile.

LA PREISTORIA DEGLI OPEN WORLD

Emerge sempre un problema, quando si percorre la storia di un genere o di un concetto: identificarne il suo punto di partenza. Questo perché nulla nasce da zero, tutto è inserito all’interno di una lunghissima e spesso sottile catena di influenze, di rimandi, di ispirazioni, di forme ibride ed elementi di passaggio. Tutto questo si applica anche al concetto di open world. Quand’è che un mondo è sufficientemente “grande” e sufficientemente “aperto” da poter essere considerato tale? Le risposte a questa domanda variano da persona a persona e, con esse, la scelta sul primato da assegnare.

Per cercare di rendere conto di questo percorso evolutivo, può essere utile indicare una prima fase, che potremmo definire una “preistoria” dell’open world, in cui siamo davanti a esperienze che oggi non definiremmo tali, ma che iniziano a muoversi in quella direzione.

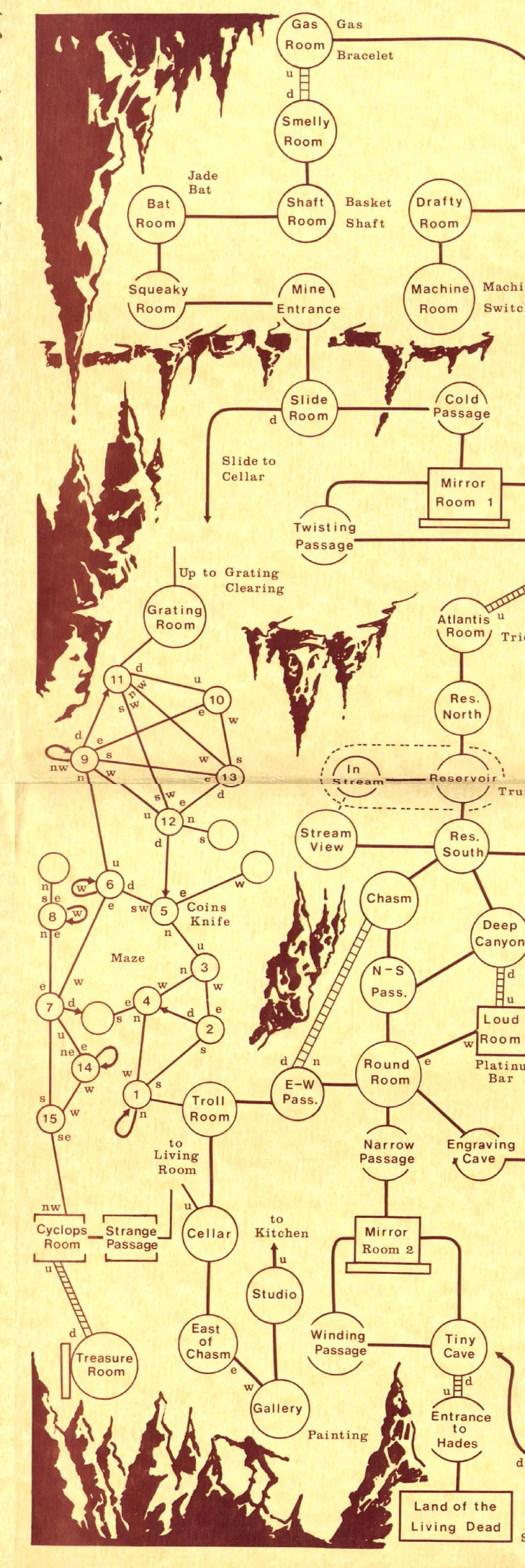

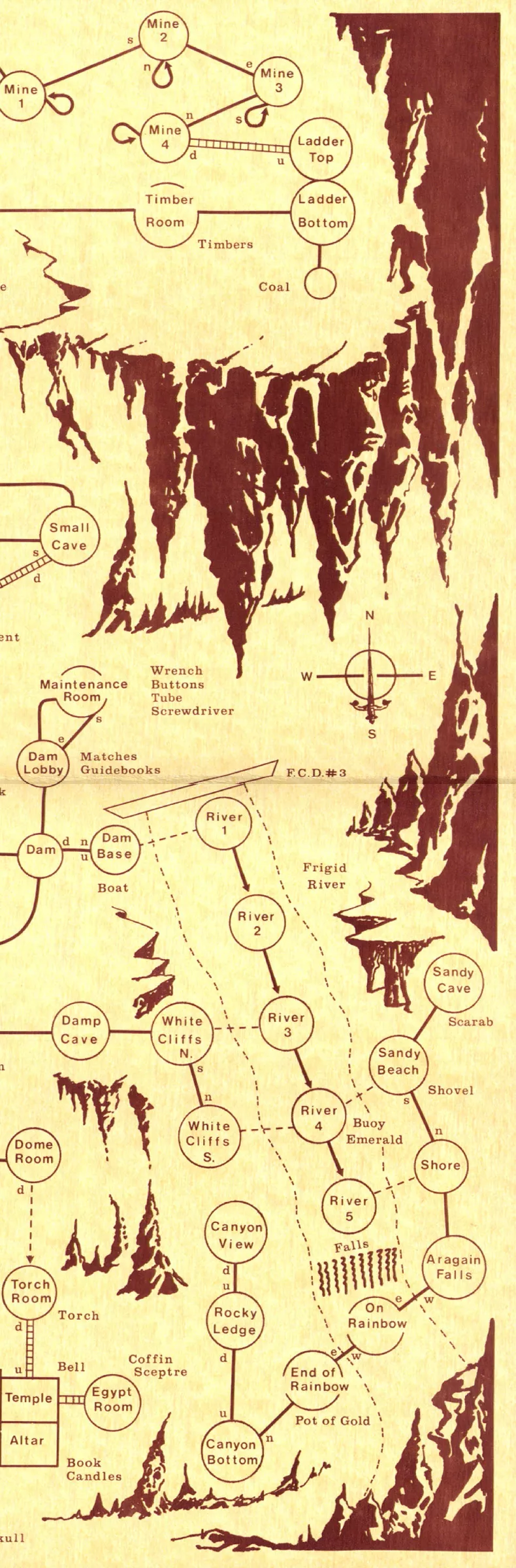

Un buon punto di partenza, in questa “preistoria”, può essere Colossal Cave Adventure (1976), una delle prime avventure testuali. Per realizzare il gioco, Will Crowther si era basato sulle sue esperienze nella Mammoth Cave del Kentucky, di cui veniva riproposta la struttura, con l’aggiunta di tesori ed elementi magici (questi ultimi sarebbero diventati molto più numerosi nella successiva versione del 1977). Parlare di un “mondo” aperto appare forse eccessivo, ma la libertà di esplorazione della caverna pone alcune prime fondamenta. E, soprattutto, è da Colossal Cave Adventure che trarranno ispirazione un gran numero di altri videogiochi, riconosciuti come i “padri” di differenti generi (come Rogue, 1980, per i roguelike). Infine, Colossal Cave Adventure è un interessante punto di partenza per il nostro discorso perché ha origine da una mappa preesistente, quella della Mammoth Cave. All’interno del gioco non sono presenti mappe consultabili, ma nel corso del tempo un gran numero di giocatori ha disegnato la propria mappa personale, a volte per aiutarsi a tenere traccia del percorso e a volte per condividerla con altre persone. È bene tenere a mente questa pratica, perché accompagnerà per alcuni anni tutti i videogiochi di questo genere.

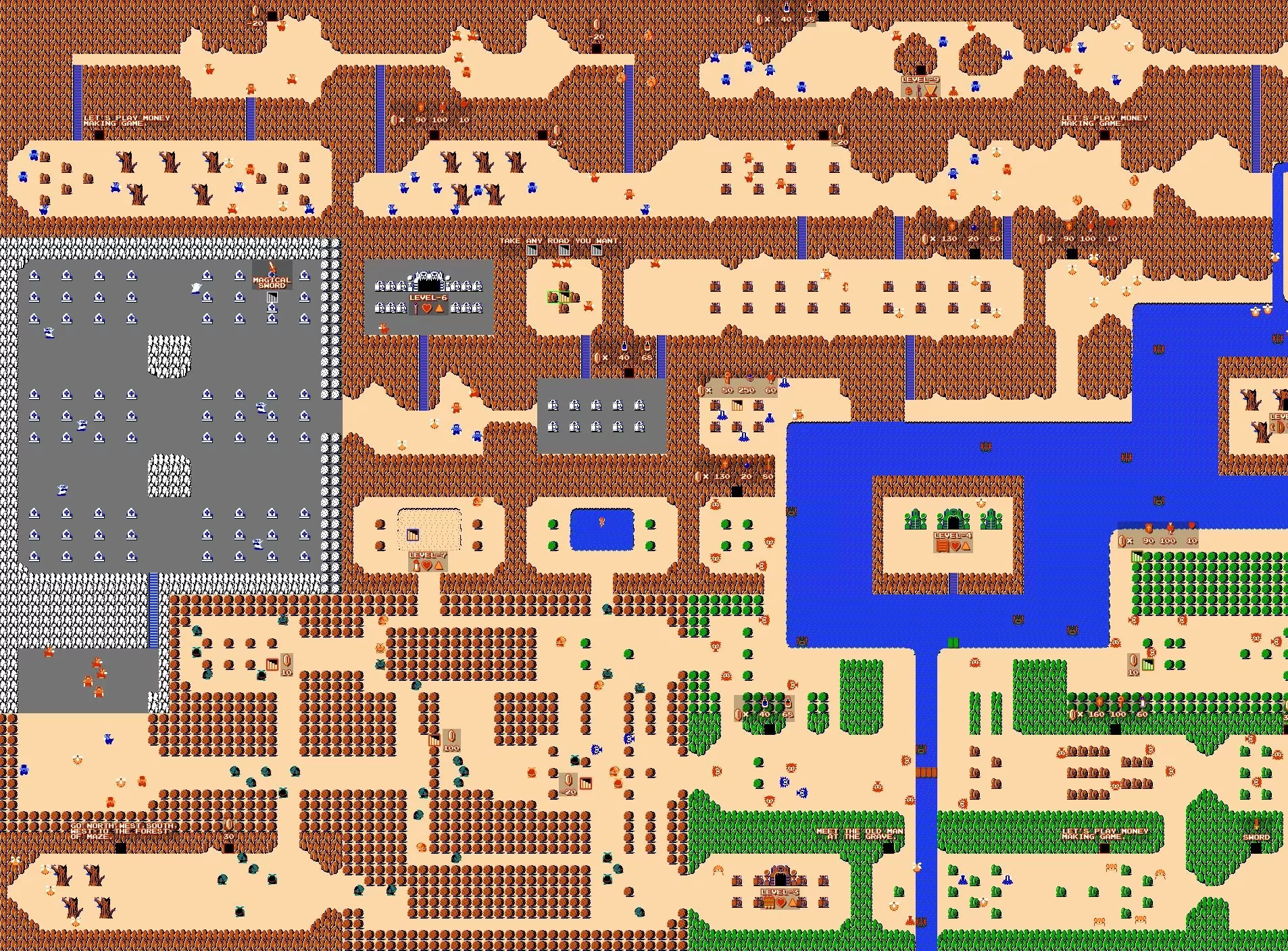

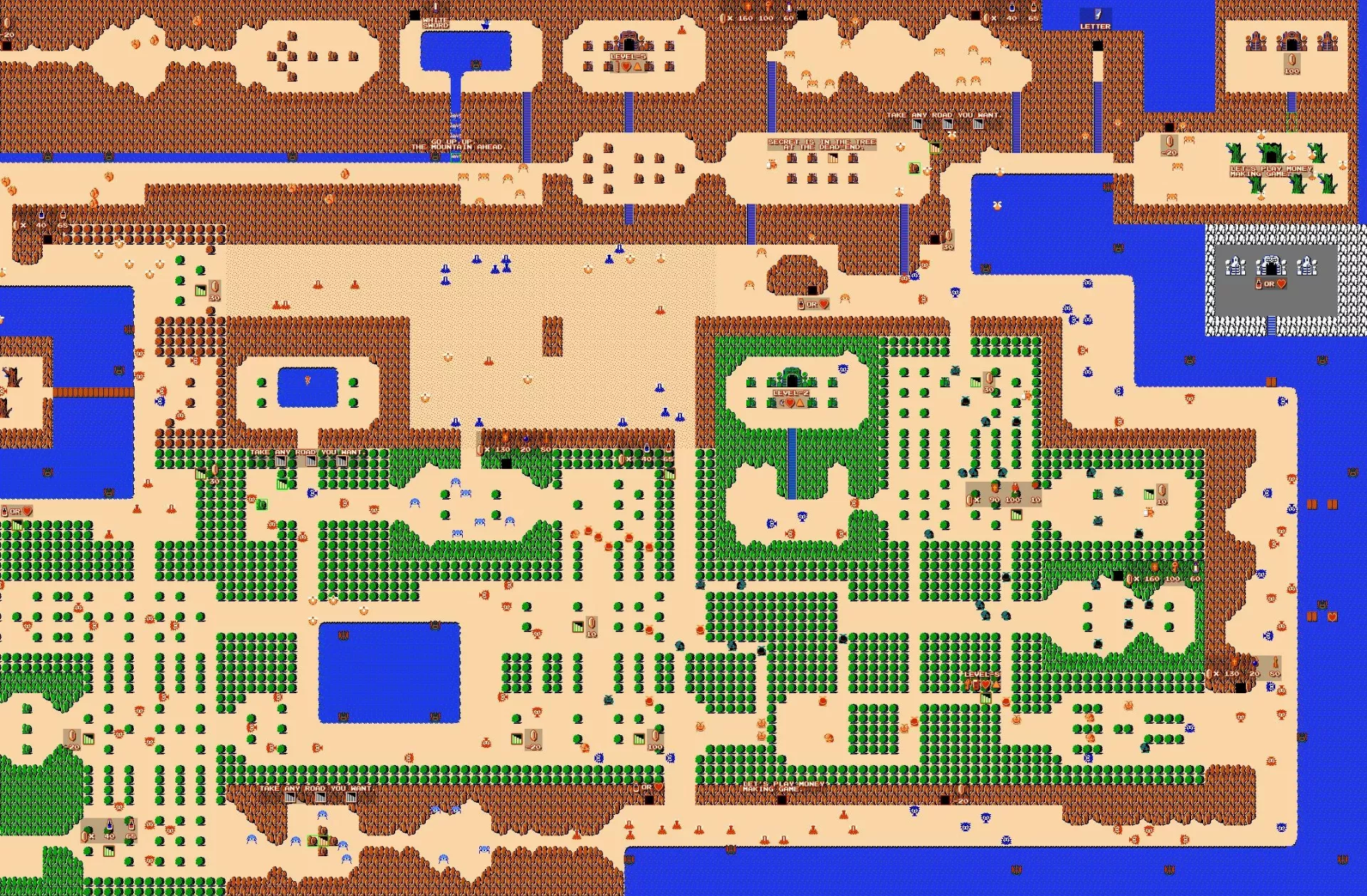

La mappa di Adventure disegnata da Robinett (sx) e la mappa di Adventure ottenuta congiungendo tra loro gli ambienti del gioco (dx)

Spostandosi avanti di qualche anno si trova Adventure (1980) di Warren Robinett. Una quest in cui il giocatore deve esplorare il regno alla ricerca del Sacro Graal. Anni dopo la pubblicazione di Adventure, Robinett si è trovato più volte a ragionare sul perché il suo videogioco ebbe così tanto successo, al tempo. Tra le risposte che si è dato, c’è l’inserimento di tre elementi che, nel 1980, erano una novità per la stragrande maggioranza dei videogiochi. Uno di questi era: «A large game world (in this case, the network of rooms) that was bigger than a single screen, and that could be explored by the player» (Robinett, 2003, p. XIII). Un vasto mondo di gioco che poteva essere esplorato con una certa libertà.

Robinett stesso si era trovato a riflettere sulla mappa del suo gioco, partendo da come è strutturato lo spazio di Adventure, in cui ci si sposta da una stanza all’altra andando oltre il bordo dello schermo. Lo schermo ha quattro bordi, per cui sono possibili altrettanti collegamenti. Non è detto, tuttavia, che le due stanze siano necessariamente “vicine”. Sono collegate tra di loro, ma potrebbero trovarsi lontane l’una dall’altra. Ecco perché dice che la mappa di Adventure finisce per rappresentare uno spazio impossibile, perché ciò che sperimentiamo non corrisponde a ciò che troviamo nella mappa.

«If a map, which is a shrunken replica of a region's geometry, cannot be constructed, then that region cannot be built full-sized, either. In other words, these places are impossible. Adventure games simulate spaces that can't exist in the physical world. But it doesn't really matter that a map or scale model of these places cannot be built; the player can still move from room to room in the game. As in the Bugs Bunny cartoon with the vast volume inside the tiny tent, these impossible spaces have surprising properties» (Robinett, 1983)

LE PRIME EVOLUZIONI

Nel 1981, un anno dopo Adventure, viene pubblicato Ultima di Richard Garriott. Questo celebre videogioco di ruolo presenta una netta alternanza tra il suo overworld e i suoi dungeon, che si presentano come spazi distinti anche per la modalità di visione, visto che il primo ha una prospettiva top down in terza persona mentre i dungeon sono in prima persona. In Ultima è presente una grande libertà di movimento, superiore a quella sperimentata in Adventure, ragione per cui è uno dei titoli che segna per molti l’effettivo inizio degli open world. Chi non concorda con questo primato di Ultima, generalmente sposta avanti di qualche altro anno l’inizio di quello che è un vero e proprio open world. Gli altri nomi che emergono sono due, generalmente: Elite (1984) e The Legend of Zelda (1986). Elite è un videogioco in cui si pilota un’astronave in giro per otto galassie, ciascuna delle quali contiene 256 pianeti. Questi ultimi sono generati proceduralmente e questo è un dettaglio generalmente messo in risalto da chi segnala il primato di Elite, nei discorsi sugli open world. L’idea delle rotte commerciali da percorrere in un mondo aperto tornerà poi in varie altre formule nel corso del tempo, come nell’Uncharted Waters: New Horizons del 1993.

Arrivando a The Legend of Zelda, è possibile portare diversi argomenti sia pro sia contro il suo eventuale primato. È soprattutto bene ricordare che, prima di The Legend of Zelda, altri videogiochi sono andati nella stessa direzione, come Hydlide (1984), che viene spesso etichettato come un embrionale open world (Pepe, 2016) e come un anticipatore del classico di Nintendo. Se, al contrario, si volesse parlare di impatto sui videogiochi successivi, allora The Legend of Zelda manterrebbe un primato indiscusso. In questo gioco ci si trova davanti a un vasto mondo liberamente esplorabile e sconosciuto, ispirato dalle avventure giovanili di Shigeru Miyamoto, quando gironzolava tra boschi e campagne. Una delle caratteristiche ricorrenti, nei ricordi di coloro che hanno giocato al primo The Legend of Zelda, è la compilazione di una mappa cartacea, in cui segnavano le diverse aree scoperte per non perdersi. Tra costoro c’è anche Derek Yu (il creatore di Spelunky), che in un suo libro (Yu, 2016) ha ricordato le sue partite a Zelda insieme al padre, in cui uno esplorava l’area di gioco e l’altro realizzava una mappa con le scoperte fatte. Al fianco di queste operazioni artigianali, però, il gioco presenta un abbozzo di mappa interna, seppur largamente semplificata. Siamo nell’ambito di una mappatura simbolica dello spazio, ma è effettivamente presente a schermo e indica in quale parte del mondo siamo collocati. Quando poi ci si sposta all’interno di un dungeon è possibile osservare i differenti “quadratini” che corrispondono alle diverse stanze che lo compongono.

The Legend of Zelda, al fianco della serie Ultima, offre anche uno tra i primi esempi di fast travel. Il teletrasporto è uno dei casi in cui emerge «l’inevitabile tensione tra gameplay e presenza ambientale» (Wilson, 2006, p. 130) che ricorre negli open world. La creazione di luoghi memorabili richiede una attenta esplorazione dello spazio, possibilmente compiuta in più passaggi (guardarsi alle spalle e ripercorrere la strada svela sempre nuovi scorci). Il teletrasporto va a ridimensionare questa esplorazione. D’altra parte, però, senza di esso ci si ritroverebbe prima o poi immersi nel tedio, davanti all’ennesimo tragitto già compiuto un’infinità di volte. È anche interessante ricordare che, nelle future declinazioni del fast travel, esso sarà sempre più legato alla dimensione cartografica, visto che è dalla mappa che si seleziona la destinazione da raggiungere. Visto che la mappa è una rappresentazione astratta dello spazio, questo legame sottolinea ulteriormente l’obliterazione del cronotopo del viaggio che si osserva durante il teletrasporto.

Negli anni successivi vanno man mano ad affermarsi alcune caratteristiche che diverranno poi un elemento ricorrente in molti open world. The Adventures of Robin Hood (1991) cerca di mostrare un mondo pieno di vita, in cui gli NPC hanno qualcosa da fare anche quando non si interagisce con loro. Hunter (1991) è una sorta di antenato di Grand Theft Auto, con veicoli, missioni, un ciclo giorno-notte e molti altri elementi che si sarebbero poi visti nei GTA e in molti altri open world. Turbo Esprit (1986), Vette (1989) e poi Quarantine (1994) aprono la strada agli open world basati sulle corse.

MONDI TRIDIMENSIONALI

Sebbene ci siano stati alcuni predecessori, come Mercenary (1985), l’avvento del 3D negli open world comincia a diffondersi solo a metà degli anni ’90. Videogiochi come The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996) segnano una considerevole apertura nel mondo di gioco, con una mappa enorme che può essere percorsa in lungo e in largo. I fan hanno calcolato che l’area esplorabile copre una superficie di 161,600 chilometri quadrati e occorrono quasi 70 ore per attraversare a piedi tutto il territorio da un’estremità all’altra. Una dimensione impressionante, ottenuta grazie alla generazione procedurale. Tra le tante cose, il mondo di Daggerfall è un ottimo esempio per introdurre un ulteriore spunto: la densità dei points of interest (POI), che qui appare inferiore rispetto a molti dei videogiochi precedentemente descritti. I POI sono tutti quegli elementi che attirano l’interesse del giocatore e lo spingono a fermarsi. Possono essere nemici da combattere, NPC, tesori o anche solo oggetti curiosi che si stagliano rispetto al circondario. Il fatto che siano più rarefatti potrebbe sembrare un passo indietro, ma è in realtà indicativo dell’ampiezza della mappa di Daggerfall. Inoltre, questo aspetto è proprio ciò che contribuisce a definire l’identità di un open world, che è fatto anche di viaggi che costituiscono una “pausa” tra un incontro e il successivo.

Oltre a questo, Daggerfall è un videogioco che propone un vasto numero di scelte, per cui è possibile seguire percorsi differenti, esplorare differenti alleanze e sperimentare con un gran numero di altri contenuti. La mappa del gioco merita anch’essa una menzione. È possibile zoomare le differenti aree del territorio per osservare uno stuolo di minuscoli puntini, che corrispondono alle diverse città, templi e dungeon che costellano il territorio.

Rispetto al passato, si fa anche via via più chiara la differenziazione tra differenti aree tematiche. Ogni zona del gioco deve presentare una sorta di genius loci (Totten, 2014, p. 112), di spirito del luogo, che vada a renderlo internamente riconoscibile nelle sue varie parti e immediatamente differenziato rispetto agli altri ambienti, già a un primo sguardo. Non si tratta ovviamente di una novità introdotta dagli open world, visto che i livelli tematici sono comparsi molto presto nella storia del medium. Ciò che è interessante osservare, semmai, è la gestione degli spazi liminali tra un’area e l’altra, cosa che non è necessariamente presente in videogiochi dove i vari livelli sono separati da uno stacco netto (come la classica schermata nera). Non occorre peraltro inventare necessariamente soluzioni visive particolarmente originali o bizzarre, se l’ambientazione non lo richiede: un videogioco come Gothic (2001) ha delle aree tematiche generalmente riconoscibili pur essendo in larga parte molto “classiche”.

Le varie ricognizioni sugli open world vanno generalmente a dare un posto di rilievo anche a Super Mario 64 (1996) e The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998). Oggi, soprattutto il primo, verrebbe considerato più che altro un hub collegato a una serie di mondi, cosa che in realtà è anche il secondo con i suoi Hyrule Fields, ma non bisogna trascurare l’impatto che ebbero, sia in senso di impatto visivo (un vasto mondo tridimensionale) sia nel senso di influsso sulle produzioni successive. Gli Hyrule Fields di Ocarina of Time sono un altro ottimo esempio di distribuzione dei POI e, sempre restando all’interno della serie, il successivo The Legend of Zelda: The Wind Waker (2003) svilupperà ancora di più questo concetto, inserendo delle lunghe sessioni di viaggio attraverso il Grande Mare, tra un’isola e l’altra.

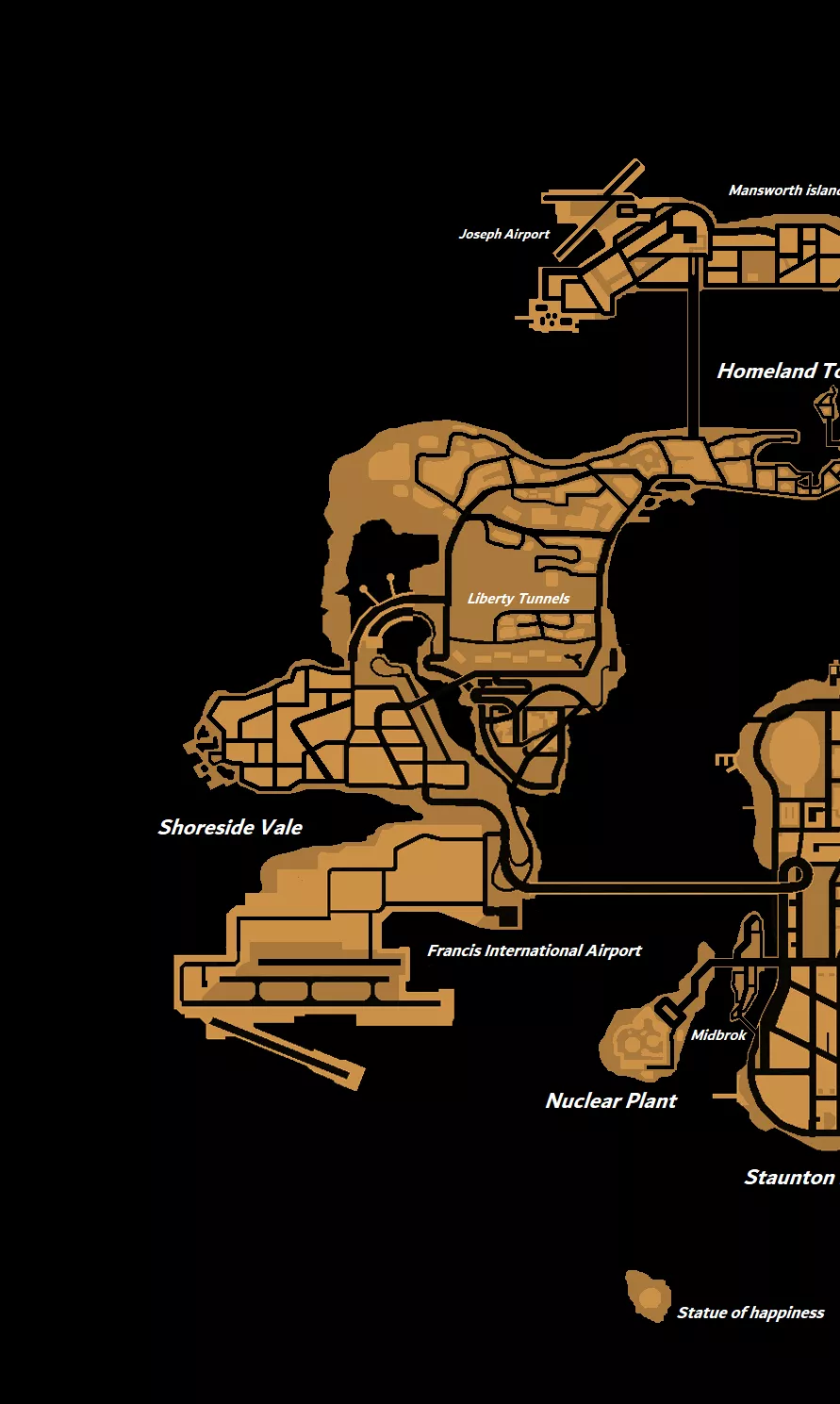

Su un altro versante ancora, si diffonde l’interesse verso una nuova esplorazione degli spazi urbani, in cui grandi città diventano centri pulsanti, ricchissime di eventi e di angoli da scoprire. Tra Grand Theft Auto (1997) Urban Chaos (1999), Driver (1999), Shenmue (2000) e molti altri si sviluppano nuove e differenti suggestioni, non necessariamente legate tra di loro. E se oggi molte persone troverebbero forse strano etichettare alcuni di questi videogiochi come degli open world (come nel caso di Shenmue), lasciano tutti il loro contributo nel definire l’immaginario dell’open world metropolitano. Molte di queste suggestioni saranno portate poi a compimento con i successivi GTA III (2001), GTA Vice City (2002) e GTA San Andreas (2004). Quest’ultimo, in particolar modo, fa un passo in avanti nell’impiego della mappa di gioco, puntellata di indicatori variegati, che vengono utilizzati per evidenziare la presenza di numerosi POI. Una tendenza che è poi proseguita nel corso del tempo, portando all’ipertrofia di indicatori che è riscontrabile nelle mappe di numerosi open world.

Al fianco dell’approccio “standard” in cui si seguono le missioni proposte, si vede sempre di più anche una sorta di flânerie digitale, dalla figura del flâneur, l’intellettuale che vagava senza meta per le vie della città, limitandosi a osservare il paesaggio. È quel che fanno i nuovi “turisti” dei videogiochi, dentro e fuori dagli spazi urbani, organizzando tour in cui ignorano volutamente le missioni (principali o secondarie) per godersi il paesaggio e lasciarsi catturare da qualche scorcio inedito.

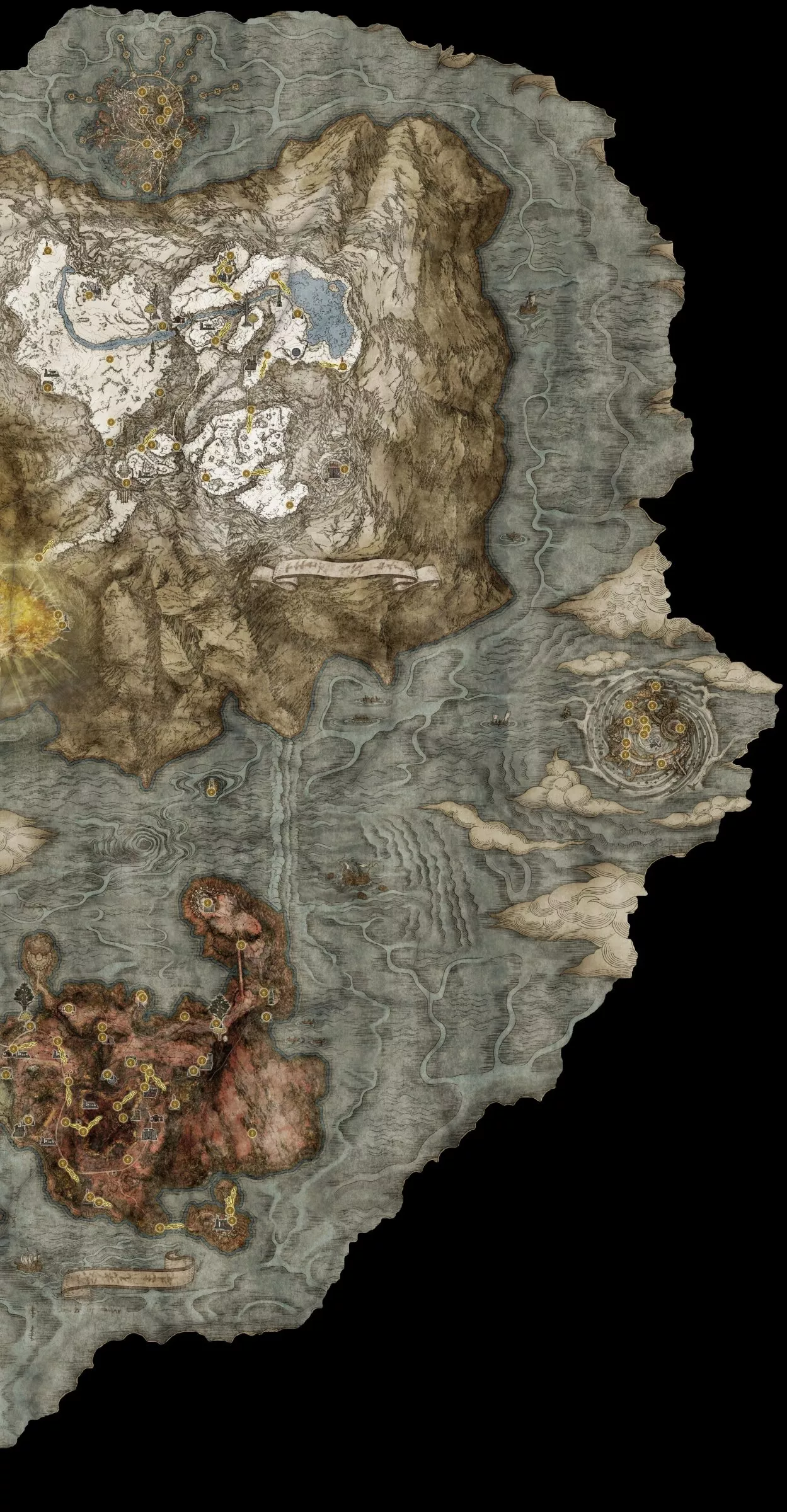

A proposito di scorci, viene man mano sviluppandosi anche l’idea di fornire un’immagine di insieme del mondo di gioco. Essa serve sia come promessa esplorativa sia come rafforzamento della mappa. Nel primo caso, essa fornisce uno sguardo sull’ampiezza del mondo di gioco, ponendo l’attenzione su alcuni elementi in particolare (castelli, montagne, qualsiasi altra cosa che sia visibile da lontano) che suscitano curiosità e che si è interessati a raggiungere ed esplorare. Tali elementi offrono al tempo stesso dei riferimenti visivi che aiutano a orientarsi nello spazio e a fare una prima mappatura mentale del territorio, prima ancora di consultare quella che è l’effettiva mappa del gioco. Ecco perché più di un open world comincia su un’altura (o comunque in un punto da cui si ha una buona visibilità), da cui è possibile ottenere una visione d’insieme del mondo di gioco. Uno dei casi più emblematici è probabilmente The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), in cui Link esce dalla caverna iniziale e si trova a guardare dall’alto la piana di Hyrule. Il passaggio improvviso da uno spazio chiuso a un’ampia distesa è qualcosa che torna in numerosi videogiochi e serve per generare sorpresa, impostare il ritmo dell’esplorazione ed evocare un senso di sublime. Questo spazio ristretto che si apre su un vasto mondo è generalmente definito “canale uterino” e in effetti, quando è collocato all’inizio del gioco, accompagna l’entrata stessa del giocatore all’interno di quel mondo, nell’attimo in cui egli “rinasce” all’interno del suo avatar. Tra gli esempi recenti, Elden Ring (2022) e la sua espansione Shadow of the Erdtree sfruttano moltissimo questa alternanza tra ampi spazi e restringimenti, con due “canali uterini” iniziali molto evidenti.

Torniamo però indietro di qualche anno, al periodo in cui sempre più videogiochi ricercano in vario modo questo sguardo d’insieme. A volte si tratta semplicemente di far iniziare il gioco in un punto sopraelevato. Lo si vede bene nel Two Worlds del 2007, piuttosto derivativo ma ottimo come esempio in tal senso, visto che la prima parte dell’avventura si svolge tra le montagne e si scende poi man mano verso la pianura, che però risulta già ben visibile prima di raggiungerla. Nello stesso periodo, Ubisoft porta avanti una grande sperimentazione, che in alcuni casi raggiungerà dei binari morti ma in altri va a fissare degli elementi rimasti impressi nel genere. Nel primo gruppo rientra l’interessante Far Cry 2 (2008), degno di essere ricordato sia per la sua ambientazione africana sia per il modo con cui ha tentato nuove strade nell’approccio ai combattimenti, alle missioni e all’esplorazione del mondo. Per usare l’espressione di Tom Bissell (2012), Far Cry 2 è prima di tutto un gioco sul caos, in senso positivo e negativo. Gli scontri prendono sempre esiti inaspettati, basta poco per mandare a fuoco un’ampia porzione di savana ed è facile far scoppiare tutto senza neanche rendersene conto. Tutto ciò è galvanizzante ma, dopo qualche ora di gioco, si trasforma facilmente in un volano negativo, a causa dell’eccessivo numero di nemici dal respawn troppo ravvicinato, cosa che rallenta enormemente ogni spostamento. Per cui, nonostante l’affetto con cui molti ricordano Far Cry 2, diversi tentativi che ha fatto non hanno avuto particolare seguito. Una serie di videogiochi che ha seguito un principio in parte simile ma con un esito complessivamente più riuscito è S.T.A.L.K.E.R. Diverso è il caso di Assassin’s Creed (2007), che ha portato ad alcune soluzioni poi riprese da altri videogiochi di Ubisoft prima e poi anche all’esterno di questo perimetro. Come per esempio le cosiddette “Ubisoft towers”: l’idea che le diverse parti della mappa vengano mostrate solo in seguito al raggiungimento di una “torre” che deve essere scalata. Questa soluzione, sul fronte delle mappe, trova un corrispettivo in quella che viene definita “mappa attivata” (Attademo, 2021, p. 1504).

Una spinta sotterranea, meno evidente, è anche quella giunta da Shadow of the Colossus (2005) di Fumito Ueda, che ha ulteriormente sottolineato l’importanza del vuoto e della dilatazione temporale tra un evento e l’altro, visto che il gioco riduce al minimo i POI presenti. L’influenza di Shadow of the Colossus (e di ICO, sempre di Ueda) su un gran numero di videogiochi successivi è ben chiara e dichiarata in più occasioni da vari sviluppatori. Hidetaka Miyazaki, per esempio, ha più volte sottolineato quanto le opere di Ueda siano state fondamentali per il suo percorso ideativo.Segnaliamo solo di passaggio i mondi degli MMO come Eve Online (2003) e World of Warcraft (2004), perché richiederebbero una trattazione a sé.

GLI ULTIMI QUINDICI ANNI

Gli ultimi anni sono stati particolarmente ricchi, sul fronte degli open world. In certi casi alcuni videogiochi anche molto famosi non hanno portato innovazioni particolari, seguendo e rafforzando percorsi già ben consolidati (e non c’è nulla di male, nel farlo). Altri hanno suggerito nuove strade, ma non è sempre facile capire quale sarà il loro effettivo lascito nel medio-lungo periodo, per cui servirà probabilmente qualche anno in più prima di poter dare un giudizio effettivo.

Ci sono casi in cui la mappa, con la sua sovrabbondanza di icone, ha preso il sopravvento. Lo si vede in molti videogiochi Ubisoft, in cui tutti i POI sono già segnalati (almeno dopo aver raggiunto la “torre” di una certa area) e il gioco consiste nel passarli in rassegna uno dopo l’altro, tenendo sempre d’occhio la mappa. L’esplorazione, con l’osservazione dell’ambiente circostante, passa allora in secondo piano. Altri videogiochi hanno proposto una direzione opposta, con differenti soluzioni e differente successo. Un caso interessante è per esempio Outward (2019), un prodotto tutto sommato minore ma con un approccio molto interessante al rapporto con la mappa. Su quest’ultima, infatti, non viene segnalata la posizione del proprio personaggio, per cui è possibile orientarsi solo attraverso l’osservazione dell’ambiente circostante. Di recente, Shadow of the Erdtree ha invece offerto un curioso esempio di quello che potremmo definire un voluto “imbarazzo cartografico”. La forte verticalità delle aree di gioco (molto più sovrapposte tra loro rispetto all’Interregno di Elden Ring) porta a una solo parziale possibilità di decifrare la mappa, che è invece piatta e mostra il mondo dall’alto. Per cui due aree in apparenza adiacenti potrebbero in realtà essere reciprocamente inaccessibili. Per dare un senso allo spazio, la rappresentazione cartografica non è allora sufficiente. Occorre recarsi sul posto e studiare il territorio per vedere se è possibile trovare un passaggio oppure no.

Sugli open world dalla forte componente sandbox – che hanno tantissimi rappresentanti illustri come Minecraft (2011) – rimando a un articolo che ho scritto in precedenza sempre per FinalRound. Lì sono già stati affrontati i punti principali del discorso.

Death Stranding (2019) è tra i videogiochi recenti che hanno cercato di riportare al centro dell’attenzione il viaggio stesso, rendendolo in questo caso spesso volutamente sofferto e complesso anche quando la distanza da percorrere è relativamente breve. Un obiettivo similare è stato perseguito – anche se con mezzi totalmente differenti – anche dai due Dragon’s Dogma. Tra questi e molti altri esempi, si sono anche moltiplicate nel corso degli ultimi anni discussioni e dibattiti sul presente e il futuro dell’open world. Tra chi coglie una grande stanchezza in questa tipologia di videogiochi e chi saluta più o meno ogni nuovo titolo come una rivoluzione, si è detto molto e si continuerà a dire molto. Salvo grossi stravolgimenti, gli open world continueranno a diffondersi e a prosperare, soprattutto tra le produzioni delle grandi software house. E non è detto che avranno grossi cambiamenti. Anche tutto ciò che è stato elencato fin qui mostra una storia fatta principalmente di aggiustamenti e sperimentazioni su una formula di base, più che di rivoluzioni radicali, di quelle che cambiano totalmente la prospettiva. Le esigenze del mercato spingono per comunicare l’originalità assoluta. La delusione e/o uno sguardo superficiale portano a dire che ultimamente è “tutto uguale”. In realtà non c’è nessuna di queste due cose. C’è un processo in corso che avanza tra alti e bassi, tra vicoli ciechi e direzioni prolifiche, che tuttavia vanno nel complesso a inserirsi dentro alcuni tronconi piuttosto ben definiti.

BIBLIOGRAFIA

Attademo (2021): Greta Attademo, Tassonomia delle mappe videoludiche, in Enrico Cicalò, Valeria Menchetelli, Michele Valentino (a cura di), Linguaggi grafici. Mappe, Publica, Alghero 2021, pp. 1488-1513.

Bissell (2012): Tom Bissell, Voglia di vincere, trad. it. S. Formiconi, ISBN Edizioni, Milano 2012 (ed. orig. Etra Lives, 2010).

Conrad (2000): Joseph Conrad, Cuore di Tenebra, trad. it. R. Bernascone, Mondadori, Milano 2000 (1899).

Ekman (2013): Stefan Ekman, Here Be Dragons. Exploring Fantasy Maps and Settings, Wesleyan University Press, Middletown, 2013.

Pepe (2016): Felipe Pepe, 1982-1987 - The Birth of Japanese RPGs, re-told in 15 Games, 10 ottobre 2016, «Game Developer».

Retez (2020): Riccardo Retez, Machinima vernacolare, Concrete Press.Robinett (1983): Warren Robinett, Adventure As a Video Game: Adventure for the Atari 2600, «warrenrobinett.com».

Robinett (2003): Warren Robinett, Foreword, in Mark J.P. Wolf e Bernard Perron (edited by), The Video Game Theory Reader, Routledge, New York – London 2003.

Totten (2014): Christopher Totten, An Architectural Approach to Level Design, CRC Press, Boca Raton 2014.

Wilson (2006): Douglas Wilson, Guardati intorno prima di teletrasportarti! Viaggi istantanei e frammentazione della presenza, in Ivan Fulco (a cura di), Virtual Geographic. Viaggi nei mondi dei videogiochi, Costa & Nolan, Milano 2006, pp. 123-131.

Yu (2016): Derek Yu, Spelunky, Boss Fight Books, Los Angeles 2016.

Pubblicato il: 09/07/2024

FinalRound diventa anche rivista cartacea! Clicca per ordinare la tua copia o per abbonarti

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128