失

わ

れ

た

十

年

STORIE DAL DECENNIO PERDUTO

Come i videogiochi hanno raccontato la crisi psicologica di una nazione

Baburu keiki (バブル景気) è una parola giapponese che significa bolla economica.

Nel corso degli anni ‘80 il Giappone aveva invaso i mercati con i dispositivi elettronici e le automobili: Mitsubishi, NEC, Sony e Fujitsu sono solo alcuni dei tanti marchi che si accaparrano una fetta del mercato. Gli abitanti del primo mondo avevano nelle proprie case videoregistratori giapponesi, radioline giapponesi e automobili giapponesi. Presto sarebbe successo anche con le console e i videogiochi.

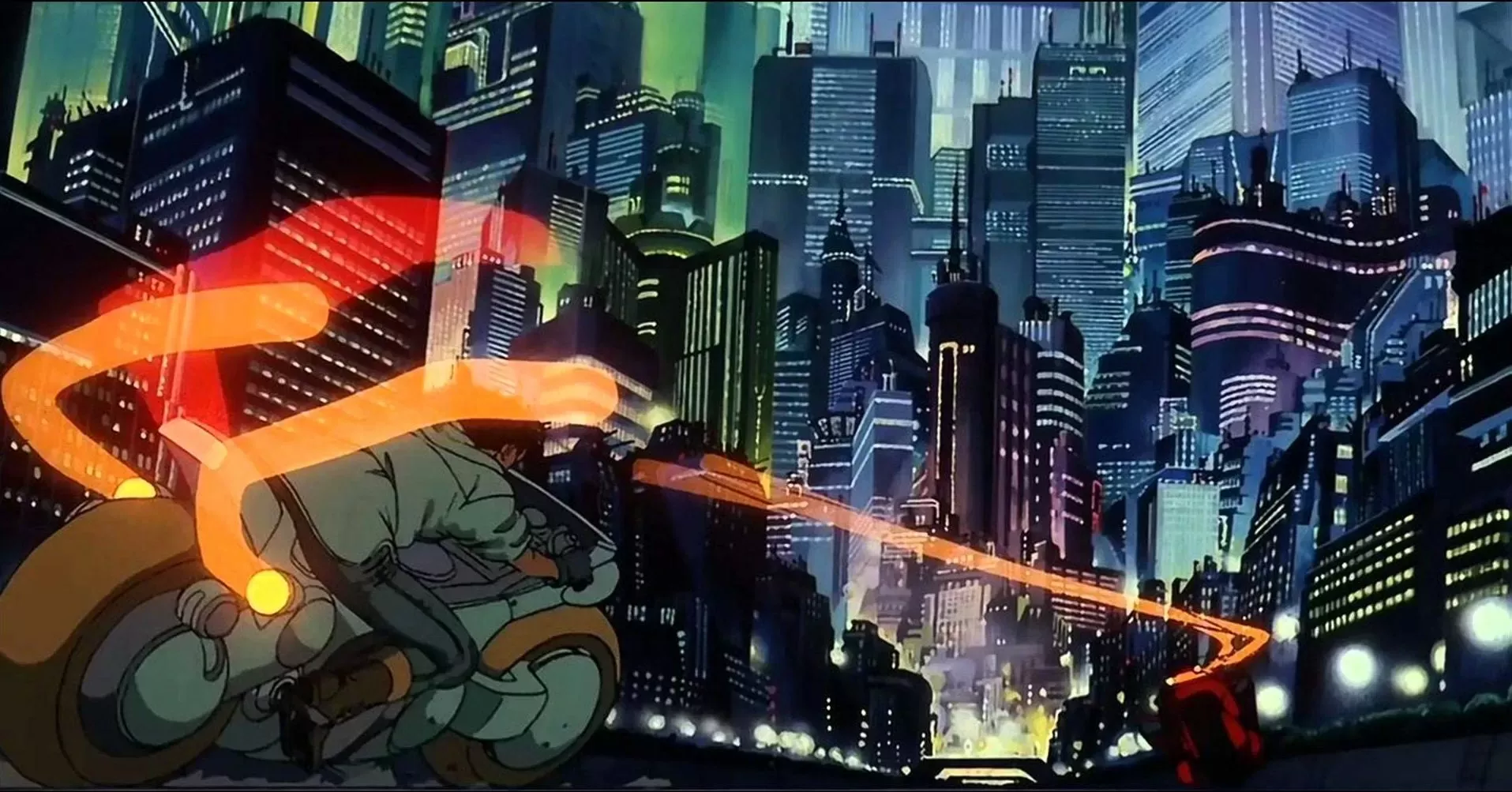

Da una parte protezionistici, dall’altra invasori, i giapponesi suscitavano rispetto e timore negli occhi degli economisti esteri, anche grazie all’organizzazione aziendale delle keiretsu, raggruppamenti di imprese che tendevano a massimizzare il profitto e la produzione interna. Nella cultura popolare il Giappone era fascinoso e diabolico: in Blade Runner le metropoli hanno elementi estetici nipponici che ne riflettono il soft power; nella serie televisiva statunitense simbolo di quegli anni, Miami Vice, i giapponesi sono eleganti e feroci, sia che fossero uomini d’affari sia membri della yakuza; nel mondo dell wrestling, ad inizio anni ’90, Yokozuna sarebbe stato il monster heel per eccellenza e campione mondiale WWF: in una memorabile scena in cui il manager Mr Fuji, in un tradizionale yukata, festeggia agitando la bandiera del sole.

Spinta da una crescita interna del 4% annuo, la bolla che attraversò il Giappone alla fine degli anni ‘80 fu causata - tra le varie cose - da liberalizzazioni delle norme finanziarie, dall’aumento dei prezzi degli immobili, dall’aumento di liquidità e dalle banche che concedevano prestiti a iosa. Le città si riempiono di luci, i ragazzi e le ragazze si interessarono al lusso e alle mode. Si vestivano ispirandosi agli stili occidentali ma inserendo elementi unici, ispirati dallo stile decostruttivista di stilisti come Yohji Yamamoto. Il City Pop raccontava una nuova generazione, quella degli shinjinrui (新人類, che potremmo tradurre come la nuova generazione), che dai padri si distingue per valori, interessi e scopi di vita e lavorativi.

Le prime cose che mi fanno venire in mente gli anni della bolla sono le canzoni di Miki Matsubara, le atmosfere di City Hunter e gli yakuza violenti e integerrimi rappresentati da Takeshi Kitano. A proposito di yakuza, se c’è un videogioco che sa come raccontare quegli anni è Yakuza 0 (2015, Sega), prequel della saga di Like a Dragon ideata da Toshihiro Nagoshi. Fin dai primi minuti veniamo catapultati nel quartiere simbolo di quegli anni, Kabukicho (nel videogioco in realtà è il fittizio Kamurocho), e in uno dei primissimi dialoghi uno strozzino fa sapere al protagonista Kiryu Kazuma che “Al giorno d’oggi nessuno più conosce il valore del denaro”: una sintesi in poche parole di come si viveva negli anni della bolla.

In Kokoro Noemi Pelegatti scrive che quando la bolla esplose “Il Giappone si ritrovò a essere un paese molto diverso da ciò che credeva di essere. Il consumismo sfrenato e l’edonismo avevano portato a degli squilibri sociali tangibili, a cominciare dal tasso di natalità più basso del mondo.” Sarebbe inutile entrare nelle specificità economiche di quello che è successo - e non sarei nemmeno in grado - ma potremmo dire che la stagnazione economica vide una contrazione del PIL per quasi due decenni alla quale si sommò una deflazione, di conseguenza l’indice Nikkei andò a picco e i salari medi diminuivano. Le persone si impoverirono.

Gli anni ‘90 verranno ricordati come l’Ushinawareta Jūnen (失われた十年), il decennio perduto.

Il Giappone scoprì un disagio urbano tipico delle altre società, in particolare quello dei senzatetto, ghettizzati e nascosti, come racconta la storia del quartiere di Sanya e terra di esclusi, gli eta. E’ sempre la serie di Yakuza ad avere il pregio di valorizzare l’esistenza dei senzatetto. Lo fa già nel primo, ma è nel settimo capitolo (da noi conosciuto come Yakuza: Like a Dragon) che se ne occupa con più trasporto, grazie al personaggio dell’ex infermiere Yu Nanba e degli altri abitanti dell’hub di Ijincho a Yokohama, e con una trama che parla di violenze sui migranti, prostitute e, appunto, senzatetto. Se dovessimo allontanarci dal videogioco è obbligatorio citare Tokyo Godfathers, una storia di natale diretta dal compianto Satoshi Kon, con i suoi protagonisti emarginati e ai margini della grande capitale.

Negli anni della stagnazione si cominciò a parlare di Karōshi (過労死), il termine che si utilizza per “morire di lavoro”. L’ansia di perdere il lavoro (o di dover fare carriera a qualsiasi costo) portava a turni orari insani, con rari momenti di riposo e assenza di ferie. Chi lasciava l’ufficio prima dei propri colleghi salutava col cerimonioso osakini shitsureishimasu (お先に失礼します), “Mi dispiace andarmene prima di te”. Queste atmosfere furono peraltro vissute in prima persona dagli addetti al lavoro del game development. Ci sono per esempio delle interviste di Keiji Inafune (co-creatore di Megaman) in cui parla dei comportamenti tossici del suo capo in Capcom, descritto come un tiranno e responsabile di una violenza psicologica che nei giorni di oggi non sarebbe stata accettata. È noto che in alcuni casi i programmatori venivano praticamente rinchiusi negli uffici, destinati ad uscirne solo a progetti e scadenze rispettate.

Il paese viene percorso da eventi più o meno macabri diventati, nel tempo, il riflesso e il simbolo della depressione sociale, come il caso dei due serial killer, “l’assassino Otaku” Tsutomu Miyazaki e Sakikabara, conosciuto anche come Boy A. Diventarono il simbolo del maschio giapponese emarginato, un numero invisibile nella grande massa metropolitana, dietro il quale si celavano ingombranti disturbi psichici. Ma l'avvenimento che fece più scalpore fu il famigerato attacco alla metropolitana di Tokyo compiuto dall’Aum Shinrikyō, una setta di ispirazione buddhista che faceva capo ad Asahara Shoko. Millenarista, ascetica e ossessionata dalla fine del mondo (per guerra atomica), la setta fece colpo soprattutto sui giovani che si sentivano esclusi dalla società. Il 20 Marzo 1995 venne compiuto un attentato utilizzando del gas sarin (un tipo di gas nervino) depositato in buste di plastica che furono lasciate sulle panchine e i posti dei vagoni dei treni in quartieri diversi della città.

Poteva finire con una carneficina, ma delle seimila persone avvelenate ne morirono fortunatamente "solo" tredici. I responsabili furono catturati, imprigionati e, come nel caso del fondatore della setta, condannati a morte.

The Story of Kamikuishiki Village è un gioco strano, occulto quanto le cose alle quali si ispira: una sorta di gestionale basato su Asahara Shoko, impegnato nel gestire la sua comunità di adepti. Una visual novel che gioca molto su associare immagini carine con video footage della setta, colori e suoni disturbanti. Tempo fa su Vice un giornalista decise di raccogliere più informazioni possibili sul gioco, per farlo uscire dall’aura di indecifrabile opera creepypasta e dargli finalmente un contesto storico e documentato.

Infausto il 1995, l’anno del terremoto di Kobe, che uccise più di 6000 persone e causò centinaia di migliaia di sfollati. Quello che colpisce di quel terremoto fu l'inadempienza del governo, in modi a volte ridicoli: rifiutò il supporto internazionale proposto da più nazioni, mentre la lentezza con la quale si intervenne nelle ore successive al sisma portò le persone a farsi aiutare addirittura dalla Yakuza, con i gruppi più numerosi (Sumiyoshi-kai e Yamaguchi-gumi) che si attivarono per sostituire i doveri governativi.

Il sisma di quei giorni fu da ispirazione per un videogioco di qualche anno dopo, Disaster Report (2002, Irem), che parla di dover sopravvivere (e salvare vite altrui) dopo l'abbattersi di disastri naturali. Non solo terremoti, ma anche inondazioni o incendi, per esempio. Fu il primo capitolo di una saga prodotta in una terra che viene spesso colpita da eventi naturali importanti. Basti pensare che Disaster Report 4 (2018) sarebbe dovuto uscire nel 2011, ma fu rinviato per il terremoto e il maremoto del Tōhoku.

Durante la stagnazione il termine fuan (不安), associato al significato di ansia e insicurezza, raccontava bene una società sofferente, nella quale emerse la nostalgia per un passato idealizzato e re-immaginato come un’epoca di comunitarismo utopico. C’era quindi bisogno di cura e di forme di guarigione collettiva. Iyashikei non è solo la parola che significa guarire, ma un vero e proprio tipo di prodotto commerciale nato con lo scopo di guarire lo spirito. Possiamo citare manga come Azumanga daiō di Kyoshiko Azuma, l’anime Tonari No Totoro (となりのトトロ, Il mio vicino Totoro) o lo stupendo Aruku Hito (歩く人, L’uomo che cammina) di Jiro Taniguchi, per citare tre opere molto diverse tra loro.

Se c’è un videogioco che può considerarsi uno iyashikei per definizione è Boku no natsuyasumi (2000, Millenium Kitchen), che è un simulatore di vacanze estive. Interpretiamo un bambino delle elementari che passa le sue vacanze a casa degli zii. Quello che mi preme far notare e che trovo affascinante di prodotti come questo è il valore culturale condiviso che va oltre il Giappone. Cerco di spiegarmi meglio: questo gioco è stato creato per far rivivere agli adulti degli anni ‘90 l’infanzia passata nelle campagne o altre aree rurali dell’isola. Eppure, Boku no natsuyasumi sembra parlare anche a noi che non abbiamo passato l’infanzia nelle campagne giapponesi (almeno, non io). Il sole delle estati, i suoi tramonti rossi, i colori della campagna che per sinestesia odorano di caldo, il frinire delle cicale, le lucciole e la quiete del villaggio, sono elementi di un immaginario che ha cresciuto anche chi ne fruiva da una TV italiana. Ne esce fuori questa strana malinconia che può percepire anche un gaijin come me. L’iyashikei videoludico negli anni non passa di moda, anzi, si sviluppa, tanto che vengono pubblicati giochi come Animal Crossing che si ritagliano una fetta di mercato e interesse internazionale non indifferente. Per fare un esempio extra-nipponico possiamo considerare un gioco come Stardew Valley (2016, Eric Barone) un vero e proprio erede del genere. A proposito di Animal Crossing e del valore internazionale dell’iyashikei: New Horizon divenne il mondo virtuale per eccellenza in cui rifugiarsi durante il periodo in cui milioni di persone si rifugiarono durante la pandemia. A testimonianza della sua popolarità ci sono gli articoli di quotidiani, datati 2021, come il Corriere o Repubblica, che ne sottolineano l'impatto.

Il Giappone aveva già elaborato una forma di kawaii culturale negli anni ‘60 con l’esplosione delle forme disneyane dei manga di Osamu Tezuza; con Doraemon o l’invenzione dei personaggi della Sanrio (Hello Kitty) o con il successo nazionale del personaggio di Arale, che rese Akira Toriyama una star del fumetto. Ma all’alba dell’era digitale ai giapponesi non bastava, c’era bisogno di qualcosa che appagasse il desiderio di iyasu e che lo facesse tramite dispositivi elettronici.

Capita che quando si racconta la storia di un grande gioco la genesi risiede nella biografia giovanile del suo autore. Così come Shigeru Miyamoto non dimenticò mai le sue escursioni campagnole che gli fornirono l’idea per Zelda, Satoshi Tajiri non ha mai nascosto che quando era bambino amava collezionare insetti nei sobborghi della sua Tokyo e scambiare con i suoi amici le informazioni su come catturarli.

L’aspetto comunitario e sociale è l’elemento rivoluzionario di Pokémon (1996, Game Freak) e la possibilità di utilizzare il cavetto del Game Link per scambiarsi le creature era la realizzazione del sogno cooperativo di Tajiri. Nel saggio Millennial Monsters: Japanese Toys and the Global Imagination (2006, University of California Press) Anne Allison fa notare come il potere dei Pokémon sia stato quello di connettere i consumatori con materiale tecnologico, divertente e carino (kawaii), inaugurando un’era tecno-animistica coerente con la visione del mondo shintoista, dove anche le cose hanno un’anima. Fa parte della sensibilità giapponese pensare che delle cose possano diventare spiriti o yōkai. E’ la chiave di lettura per comprendere il successo delle creature create da Tajiri, che insieme agli altri sviluppatori della serie ha consapevolmente trasmesso ai bambini di quelle generazioni il ritorno di un passato represso, la tradizione dei mostri e quella degli spiriti. Scrive Matt Alt che “Benchè Tajiri avesse già ventisei anni all’inizio del Decennio perduto, non cessò mai di rimpiangere la sua infanzia. Fu proprio questo a rendere il suo gioco tanto irresistibile per i tanti ragazzi che provavano lo stesso sentimento in tutto il mondo.”

A pochi mesi dal debutto i Pokémon escono dallo schermo del gameboy e diventano portachiavi, pupazzi, cartoni animati, giochi di carte e addirittura film per il cinema. In Pop (2023, add editore) Matt Alt racconta l’incredibile successo che Pokemon ebbe fin dai suoi albori in America, con le tappe dei Tour di allenamento estivo (una campagna promozionale) che si teneva nei giganteschi centri commerciali del paese. Final Fantasy VII era stato un successo negli USA, ma niente di paragonabile al debutto, nel 1998, di Pokemon Versione Rossa e Blu, che fu accompagnato da una serie animata e da più set di carte collezionabili: un anno dopo il franchise avrebbe incassato cinque miliardi dollari -- quanto il resto dell’industria americana in un anno.

A proposito di bambini, come stavano quelli giapponesi negli anni ‘90? La condizione psicologica dei ragazzi era l’ennesimo argomento di ansia sociale. Cominciarono, da parte dei minorenni, a moltiplicarsi i comportamenti di rifiuto dei modelli culturali imposti dalle famiglie e dal governo. I giornali scrivevano di kodomo ga hen da, che tradurremo con “i bambini stanno diventando strani”, e nelle scuole si parla di gakkyū hōkai, il collasso delle classi. Nella moda esplose lo street-style, le liceali adottavano lo rūzu sokkusu (ルーズソックス, le calze abbassate), i ragazzi assorbivano lo stile hip hop che veniva dall’estero, mentre nel mondo del racconto d’animazione tra i vari è Hayao Miyazaki a mettere in scena il bambino ribelle. In film come Principessa Mononoke (もののけ姫, 1997) la protagonista è un perfetto esempio di “bambino selvaggio” ma, nell’idea dell’artista, anche un elemento di congiunzione con un racconto mitico sul Giappone. Non c’è nessun racconto mitico, anzi il contrario, in Battle Royale (2000) e nelle sue studentesse sanguinarie rappresentate Kuriyama Chiaki.

Fare esempi di temi videoludici porterebbe probabilmente a stilare una lista infinita. I videogiochi erano, più di oggi, sviluppati per lo più per adolescenti e, quindi, protagonisti bambini o ragazzi erano prima di tutto una scelta di marketing. Ma non possiamo non citare alcuni protagonisti contro le convenzioni, difficili, caotici o ribelli, in contrapposizione a poteri adulti, gerontocratici o dittatoriali: lo spirito combattivo di Crono in Chrono Trigger (1995, Square); la serie di Shin Megami Tensei - che presenta giovani protagonisti che combattono contro entità demoniache e che mettono in discussione le autorità religiose, sociali e talvolta anche genitoriali, o Tombi!, il ragazzo selvaggio (e dai capelli rosa) per eccellenza.

E se da una parte i ragazzi si ribellano, dall'altra sono figli abbandonati o incompresi: diventano un tropo narrativo di film, anime e videogiochi degli anni 80 e 90 - insieme ad altri temi come il vagabondaggio, la delinquenza e altre problematiche giovanili. Alcuni prodotti del periodo - penso ad Akira, Conan il ragazzo del futuro, Battle Royale o Evangelion - sono opere d’arte e soggetti di critica della società, ma ci sono videogiochi che fanno lo stesso e tentano di raccontare i giovani attraverso l’abbandono genitoriale. I protagonisti di questi titoli ricordano i protagonisti di Weekly Shonen Jump: pieni di energia, capelli a punta, sorriso sfacciato e occhioni grandi.

La tematica dell’abbandono genitoriale è presente, ad esempio, in tutta la saga di Final Fantasy, dove ogni singolo capitolo ha riferimenti all’argomento. Nel III (1991) tutti gli elementi del party sono gli orfani del villaggio di Ur; ci sono giochi in cui sono i tuoi genitori a spingerti al viaggio, come succede nella saga dei Pokemon; in Secret of Mana (1993) il protagonista è alla ricerca della propria madre e in Fire Emblem Gaiden (1992) si deve combattere un crudele imperatore per poi scoprire essere il proprio padre. Fei Fong Wong di Xenogears (1998), cresciuto da una genitorialità surrogata, è un protagonista che soffre di amnesia che deve viaggiare il mondo per scoprire il proprio passato. L’opera di Tetsuya Takahashi tocca tematiche filosofiche, dove la questione della genitorialità è affrontata anche a livello universale, tra la divinità Deus e l’umanità stessa del mondo di gioco.

Il JRPG condivide - a sorpresa - elementi con la letteratura del periodo Heian (平安時代, 794-1185) e il genere I-Novel o Shishōsetsu (私小説). Nel primo caso eredita il tono polifonico, dove il lettore (e quindi il videogiocatore) ascolta non una, ma una pluralità di voci; nel secondo, dal romanzo nato nel periodo Meiji, trae le ansie del protagonista di fronte al brusco cambiamento della società.

Negli anni ‘80 i ragazzi delle medie e dei licei vivevano subendo pressioni scolastiche e da parte dei genitori, che erano esponenti della rampante classe media degli anni 60. Negli anni ‘90, durante la crisi economica, molti ragazzi entreranno nel mondo del lavoro con contratti part-time (o saranno freeter o neet). Le storie dei protagonisti fragili e coraggiosi dei JRPG di quel periodo ricordano il muen shakai, un termine utilizzato dagli sociologi che indica una società senza relazioni. Di contro, i giochi sopracitati possono essere interpretati come un’osservazione sulla società gerontocratica, enfatizzando la stabilità e la creazione di relazioni come modo per affrontare un mondo incerto: Link che senza genitori è libero e scevro da doveri familiari e combatte contro la dittatura dell’adulto e malvagio Ganondorf è il riflesso del desiderio di fuga alla pressione causata dalle dinamiche del mondo reale. I JRPG finiscono quando si sconfigge l’ultimo boss e, quando si muore, si riprende dall’ultimo save point. Ti incitano, dicono “insisti, combatti!”, “ce la puoi fare!”, una forma di empowerment che viene condiviso con i già citati shōnen o gli anime.

Le città e i luoghi di Tokyo diventano centro di molte storie che parlano di disagio giovanile. Shibuya era il luogo in cui rappresentare e far esplodere le istanze della gioventù metropolitana giapponese, e tutto questo succede anche oggi (si veda Jujutsu Kaisen!). In The World Ends With You, il cui protagonista si risveglia a pochi passi dall’attraversamento e con uno strano messaggio sul suo cellulare: “Completa la missione o verrai cancellato”. Per questioni legate alla trama potremo ascoltare i pensieri delle persone che vivono la città, e quelle dei giovani riflettono lo stress vissuto negli anni del decennio perduto e certe caratteristiche degli Hikikomori. Ad esempio c’è chi pensa di essere stufo delle persone e che vuole rimanersene in casa, o chi espressamente rivela che vorrebbe nascondersi, ma che in Giappone è impossibile farlo. Sempre per stare a tema Shibuya potremmo citare il quinto capitolo di Persona, in cui il quartiere è uno dei tanti luoghi attraversabili. Persona (come d’altronde fanno tanti anime/manga) ci racconta che gli elementi malvagi non sono le persone in sé, ma i pensieri oscuri e la malvagità che cresce divorando l'uomo a partire dalle sue fragilità.

Il Giappone ha riversato nei prodotti culturali l'orrore della guerra nucleare, scandali politici e speculazioni finanziarie. Nel primo caso, quello dell’apocalisse atomica, lo fa fin dagli anni ‘50 con i kaiju (怪獣, “bestia strana”) come Godzilla. Nei videogiochi questa sfiducia ha le forme barocche e spettacolari di soldati modificati geneticamente, di ibridi mostruosi creati in laboratorio, di “mad doctors” che fanno esperimenti sulla vita. Impossibile non citare - ancora una volta - almeno due Final Fantasy, ovvero il sesto e il settimo capitolo. Final Fantasy VI (1994, Squaresoft), nel suo incipit, parla di una guerra avvenuta mille anni prima (quella dei Magi) che ha ridotto il pianeta una landa desolata; dopo quella guerra si è ricostruita una società e, con essa, un impero belligerante, governato dall’imperatore Gesthal. FFVI affronta tematiche bioetiche: Gesthal, ossessionato dalla ricerca della magia, tramite la tecnologia, fonda Magitek, che è una sorta di ingegneria genetica profana. Ad opporsi a tutto questo c’è una sparuta resistenza. Qualcosa di simile avviene anche in Final Fantasy VII (1997), che nei primi minuti di gioco ci mette nei panni di ecoterroristi che fanno esplodere dei reattori. Nella lotta tra Avalanche e Shinra si inseriscono un’insieme di tematiche ambientaliste, pacifiste e anticapitaliste. Si tratta di questioni poste al videogiocatore di quegli anni che dovrà poi decidere se intrecciare con la storia recente del mondo reale. Con lo scorrere del peregrinaggio di Cloud e compagnia diventa sempre più importante il sottotesto bioetico, precisamente dal momento in cui si entra nella Shinra Mansion e si fa conoscenza del Dottor Hojo e dei suoi piani deliranti.

C’è un libro, Japanese Culture Through Videogames (Rachael Hutchinson, 2019), che fa notare una cosa molto interessante: i malvagi di questi videogiochi affrontano una catarsi psicologica molto simile a quella che il popolo giapponese ha vissuto negli anni della guerra. Lo stupore dell’imperatore Gesthal di fronte al potere degli Esper è lo stesso dell’orrore scaturito dalla visione di Hiroshima e Nagasaki dopo la bomba. Il Giappone pochi anni prima costruiva un impero che avrebbe dovuto dominare su tutta l’Asia e con le atomiche subì un orrore che aveva - in parte - causato esso stesso. Un’allegoria rivista più volte, basta pensare ad Evangelion o Akira e di come i rispettivi universi destinati all’apocalisse.

E’ impossibile non citare la Metal Gear saga (1998, Konami), di come sia stata tantissime cose ma, prima di tutto, un racconto su come il mondo, post seconda guerra mondiale, si sia retto su un concetto di deterrenza nucleare molto precario. Hideo Kojima in un’intervista del 2014 disse che la sua era a tutti gli effetti una narrazione anti-hollywoodiana, critica nei confronti dell’esercito americano. Ma MGS è anche una storia sui meme, intesa come genetica della cultura, un discorso filosofico pazzesco che Kojima instaura proprio a partire da questioni che sono anche bioetiche.

Aggiungiamo alla lista Resident Evil (1996, Capcom), una riproposizione ludica in parte (tanto) ispirata al primo Alone in the Dark, in parte ai B-movie americani sui morti viventi. Ma dietro la confezione da film di genere, Resident Evil è chiaramente un atto d’accusa allo strapotere delle aziende private, incarnate dalla Umbrella Corps.

Dai ‘90 in poi i videogiochi diventano un elemento pervasivo della società giapponese, al punto tale da poterli trovare installati sugli orinatoi (i Toylets di Sega) dei bagni pubblici. L’esigenza di un’esperienza sensoriale, avvolgente, è la conseguenza del successo delle sale arcade giapponesi: ai semplici cabinati si affiancano simulatori di qualsiasi tipo, in cui chi gioca entra (e prende posto) in navicelle spaziali o automobili, moto, ma anche treni. Uno dei fenomeni più interessanti da raccontare è infatti quello della saga di Densha de go!, nata nel 1996 e che non si è mai fermata. Purtroppo in occidente è poco famosa, ma si tratta di un’amabile serie dedicata ai treni del Giappone. Pubblicata inizialmente su PlayStation, la serie ha proliferato in varie versioni ed oggi è possibile provare anche quella delle sale arcade. In una vecchia intervista, il creatore Akira Saito parla dell’esigenza di fare qualcosa per gli “otaku dei treni” (che esistono davvero e sono tanti: fate un giro tra i negozi di modellismo di Tokyo). Ma limitarsi a questo sarebbe riduttivo. C’è infatti un elemento psicologico che spiega il fascino di Densha e sta nel rievocare ogni singolo elemento della normalità: i suoni, i colori, i rumori, e le voci che si sentono nel videogioco sono gli stessi che si provano prendendo la metro di una qualsiasi linea di Tokyo. Ripetendo la quotidianità, ma de-soggetivizzandoci rispetto alla nostra vita personale, con tutti quei jingle, sembra di essere nel mezzo di una seduta di meditazione.

Il decennio perduto fu la lunga crisi psicologica di un’intera nazione, durante la quale si posero le basi di quello che sarebbe diventato il Cool Japan, il soft power culturale del Giappone imposto al resto del mondo: l'esportazione di un immaginario che fu cinematografico, fumettistico, letterario e videoludico. Dietro al kawaii e all’esplosione dei colori degli anime, alle appassionanti battaglie degli shonen o alla dolcezza dei film di Studio Ghibli c’è l’oscuro materiale dei romanzi di Ryu Murakami (Tokyo Decadence), dei film di Sion Sono, Kyoshi Kurosawa o Satoshi Kon. Parlavano di protagonisti spezzati, ai margini, solitari e alienati. I videogiochi giapponesi degli anni ‘90 (così come opere diverse come Evangelion) e dintorni hanno espresso le forme di disagio, i sogni di ribellione, le visioni da fine del mondo, gli universi alternativi, i semplici desideri di guarigione "spirituale" o le vie di fuga dalla realtà.

Nel suo momento peggiore il Giappone visse, da un punto di vista di maturità e idee, l’età dell’oro del racconto - anche - videoludico.

Pubblicato il: 14/05/2024

FinalRound diventa anche rivista cartacea! Clicca per ordinare la tua copia o per abbonarti

FinalRound.it © 2022

RoundTwo S.r.l. Partita Iva: 03905980128